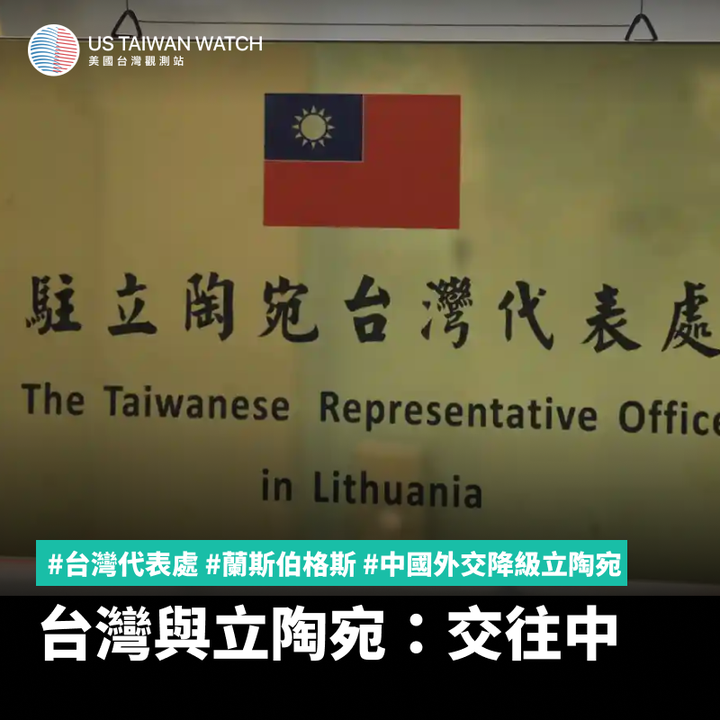

【台灣與立陶宛:交往中】

11/27/2021

台灣在立陶宛成立以「台灣」為名的「台灣代表處」,在11月18日正式掛牌成立,這是繼非洲索馬利蘭之後,第二個在非邦交國家使用「台灣」為代表處的名稱,並且使用國旗。 對此,中國當然是氣急敗壞,宣布要制裁立陶宛,堅哥(外交部發言人趙立堅)表示:「做了錯事就須付代價」,馬上把對立陶宛的外交關係降級(但是他們不敢斷交,因為一旦斷交,台灣邦交國就要+1了)。接著,堅哥開始批評立陶宛的人權紀錄有問題,這真的是相當幽默而且也讓人滿頭問號。 對此,立陶宛外交部長蘭斯伯格斯(Gabrielius Landsbergis)於11月24日在美國華府訪問的時候受訪表示,立陶宛「正在向世界展示一種抵抗中國日益增長的壓力的方式,那就是透過實現供應鏈的多樣化並與其他民主國家團結起來。」 在法新社的訪問中,蘭斯伯格斯說他此行訪問美國,主要目的是和美國高階官員討論「如何在經濟上減少對中國的依賴」,他同時呼籲國際社會作出更長期的努力,幫助其他面臨相同壓力的國家。很顯然這就是北風與太陽的故事,中國繼續加大壓力,就是去加速很多國家進行這樣的動作。 台灣與歐洲的關係最近快速升溫當中。不久前才有一整團歐洲議會的訪問團來台,根據德國之聲的報導,十二月初還會有一個訪問團,總計會有10名來自波羅的海三國的代表出訪台灣。 對中國來說最擔心的當然就是立陶宛模式繼續擴散,讓台灣可以在非邦交國開設以台灣為名的官方代表處。即使各國目前都強調這些與台灣的交往並不會牴觸各國自己的一中政策,但中國總是會覺得不能讓台灣有任何國際活動空間。 (另一方面,台灣內部總是有聲音反對用台灣當名稱,認為這是一種降級。我們每次看到這樣的評論總覺得莫名其妙。難道使用「台北」有讓人比較開心?) 在立陶宛以及索馬利蘭的兩個案例當中,我們都可以看到美國隱約參與其中的影子,例如國務院都發了聲明恭賀新的代表處成立,也有一些新聞指出美國的活動頻繁。最近有一個趨勢是,美國和台灣在「第三國」的官方合作愈來愈公開,例如在日本捐贈台灣疫苗的過程當中,就有新聞報導美、日、台三方的駐日代表會面討論。自從《台北法》通過之後,國務院持續把「推動台灣國際參與」變成一項重要的日常工作。 ✨ 購買觀測站新書:https://linktr.ee/us.taiwan.watch。 ✨ 小額支持觀測站:http://pros.si/ufjkk。